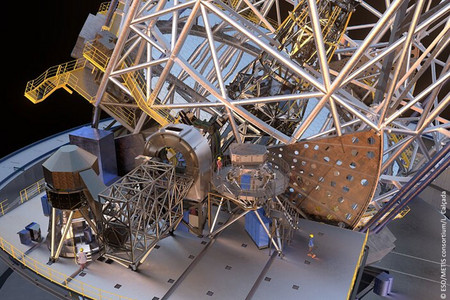

METIS hat als erstes Instrument des Extremely Large Telescope (ELT) seine „Final Design Review“ bestanden, was einen wichtigen Schritt für das Projekt darstellt. Die Europäische Südsternwarte ESO baut das Teleskop derzeit auf dem Cerro Armazones in der chilenischen Küstenkette in 3.046 Metern Höhe. Damit es gegen Ende dieses Jahrzehnts zum ersten Mal erfolgreich den Blick ins Universum richten kann, müssen auch die neuen Kameras und Spektrometer einsatzbereit sein, um zusammen mit dem gigantischen 39m-Spiegel des ELT bereit für den Einsatz zu sein. Erst mit ihnen wird es möglich, das vom ELT gesammelte schwache Licht von fernen Planeten, Sternen und Galaxien zu analysieren und in Form von einzigartigen Bildern und Spektren für die Wissenschaft bereitzustellen.

Eines der drei ersten Instrumente, die am ELT zum Einsatz kommen werden, ist der Mid-infrared ELT Imager und Spectrograph – kurz METIS. Das Instrument wird nicht nur in der Lage sein, beugungsbegrenzte und kontrastreiche Bilder aufzunehmen, sondern es wird auch in verschiedenen spektroskopischen Modi eingesetzt werden können. Das alles geschieht je nach Betriebsmodus bei Wellenlängen im mittleren Infrarot zwischen drei und dreizehn Mikrometern. Damit können unter anderem die planetenbildenden Scheiben um junge Sterne und Exoplaneten in nie dagewesener Qualität erforscht werden. „Unser Verständnis vieler der wichtigsten astrophysikalischen Fragen zur Entstehung von Galaxien oder zur Entwicklung junger extrasolarer Systeme wird erheblich verbessert“, sagt Professor Dr. Lucas Labadie, METIS-Co-Investigator am Institut für Astrophysik der Universität zu Köln.

Entwicklung und Bau solch anspruchsvoller Instrumente wie METIS erstrecken sich über viele Jahre. Nun ist mit dem Bestehen des „Final Design Review“ – kurz FDR – ein entscheidender Meilenstein genommen. Das finale Gesamtdesign des Instruments in allen Details wurde endgültig bestätigt und ausnahmslos alle Bauteile können gefertigt werden. Die FDR-Begutachtung fand bereits im November 2022 statt. Nun erfolgte der offizielle Abschluss durch die ESO. Das in Köln entwickelte Subsystem „Warm Calibration Unit“ (WCU) stellt die Werkzeuge zur Überprüfung und Kalibrierung des METIS-Instruments während der Integrationsphase und während des wissenschaftlichen Betriebs in Chile bereit. Das Subsystem befindet sich derzeit in der Integrationshalle im neu eröffneten Kölner Physiklaborgebäude im Aufbau und wird auf alle Funktionalitäten getestet. Anschließend wird die WCU verpackt und zur endgültigen Integration mit den anderen Subsystemen von METIS nach Leiden in den Niederlanden verschifft.

Nach erfolgreicher PAE (der „Preliminary Acceptance Europe“, der vorläufigen Abnahme in Europa) im Juli 2028 erfolgt der Transport nach Chile. Nach der Installation am ELT auf dem Cerro Armazones wird das sogenannte Erste Licht („First Light“) für 2029 erwartet, bei dem das Teleskop erstmals Sternenlicht einfängt.

Das METIS-Konsortium besteht aus NOVA (Netherlands Research School for Astronomy, vertreten durch die Universität Leiden, Niederlande), dem Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg, der Universität zu Köln, dem UK Astronomy Technology Centre (UKATC, Edinburgh, Schottland), der KU Leuven (Belgien), dem Forschungszentrum Paris Saclay der CEA (Französische Kommission für alternative Energien und Atomenergie, Frankreich), dem Zentrum für Astrophysik und Gravitation (CENTRA, Universität Lissabon, Portugal), der ETH Zürich (Schweiz), A* (eine österreichische Partnerschaft, vertreten durch die Universitäten Wien, Innsbruck, Graz, Linz und RICAM Linz, Österreichische Akademie der Wissenschaften), der University of Michigan in Ann Arbor (USA), dem Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics in Taipei (Taiwan) und der Université de Liège (Belgien), mit Beiträgen der ESO.

Inhaltlicher Kontakt:

Professor Dr. Lucas Labadie

Institut für Astrophysik

+49 221 470 3493

labadieph1.uni-koeln.de

Presse und Kommunikation:

Jan Voelkel

+49 221 470 2356

j.voelkelverw.uni-koeln.de

Weitere Informationen:

https://www.eso.org/public/announcements/ann24007/