Quantencomputer könnten das neue große Ding der digitalen Welt werden. Schon bald dürften sie heutige Elektronenhirne bei weitem überflügeln. Forscherinnen und Forscher der Universität zu Köln, der RWTH Aachen, der Uni Bonn und des Forschungszentrums Jülich wollen die Grundlagen für den Superrechner schaffen.

Wenn in Zukunft Millionen autonome Fahrzeuge über die Straßen rollen, braucht es dann Algorithmen und Rechner, die jedes Fahrzeug einzeln so lotsen, dass gar keine Staus mehr entstehen? Warum erreicht ein Baum bei der Fotosynthese, dem Einsammeln und Umwandeln von Licht in chemische Energie, eine 70-prozentige Effizienz, eine Solarzelle aber nur 30 Prozent? Können bloße Gedanken einen Computer steuern? Wie können umweltschonende Düngemittel oder neue Medikamente schneller gefunden, Krankheiten besser verstanden werden?

Fragen, auf die heutige Computer keine Antwort geben können. Denn all diese Fragen erzeugen Datenmengen, an denen selbst die leistungsfähigsten Rechner der Welt scheitern würden.

Doch an der Universität zu Köln und anderen Forschungsinstituten, aber auch in den Labors der Digitalriesen wie Microsoft, Intel, IBM, Google oder Start-ups wie D-Wave forschen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an einem Rechner, der fundamental anders funktioniert. Das Ziel: Der superschnelle Quantenrechner, der einer technologischen Revolution gleich käme. Eine Rechenmaschine, die auf den immer noch eigentümlich anmutenden Gesetzen der Quantenmechanik basiert. Selbst das sonst eher zurückhaltende schwedische Nobelpreiskomitee, das 2012 Wissenschaftler für grundlegende Arbeiten in diesem Bereich auszeichnete, lehnte sich mit seiner Prognose weit aus dem Fenster: Die Maschine werde »vielleicht unser tägliches Leben in diesem Jahrhundert genauso radikal verändern, wie es der klassische Computer im vergangenen Jahrhundert getan hat«.

Kein Wunder, dass viel Geld und Intelligenz in diesen zukunftsträchtigen Bereich fließt: IBM, Intel und Google oder D-Wave bauen erste Testrechner. Intel und Microsoft sind mit zweistelligen Millionenbeträgen beim niederländischen Quantenforschungszentrum Qutech in Delft eingestiegen. Jetzt will auch die EU mit einer Milliarde Euro die Zusammenarbeit von Forschung und Wirtschaft bei Quantencomputern fördern. »Die Fortschritte der vergangenen Jahre zeigen, dass es vermutlich keinen physikalischen Grund gibt, der gegen die Verwirklichung eines quantenmechanischen Rechners spricht«, sagt Professor Yoichi Ando, Physiker an der Universität zu Köln. Ando ist Sprecher eines Forscherverbundes der Universität zu Köln, der RWTH Aachen, der Universität Bonn und dem Forschungszentrum Jülich. Der Verbund mit dem Namen »Matter and Light for Quantum Computing« (ML4Q) hat einen der zugelassenen Anträge für Exzellenzcluster bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gestellt.

Exzellenzcluster

Mit der Exzellenzstrategie wollen Bund und Länder erreichen, dass deutsche Universitäten im internationalen Wettbewerb noch besser werden und wissenschaftliche Spitzenleistungen erbringen. Die Exzellenzstrategie ist auf unbestimmte Zeit geschlossen worden. Das Gesamtprogramm ist ab 2018 mit jährlich insgesamt 533 Millionen Euro dotiert. Mit dem Instrument sogenannter Exzellenzcluster sollen international wettbewerbsfähige Forschungsfelder an Universitäten beziehungsweise Universi- tätsverbünden projektbezogen gefördert werden. Zum 21. Februar 2018 sind 88 zugelassene Anträge für Exzellenzcluster bei der DFG eingegangen. Im September 2018 trifft die Exzellenzkommission eine Förderentscheidung. Das hier vorgestellte Projekt ML4Q gehört zu diesen zugelassenen Anträgen.

Die Grundlagen der Quantenforschung legte schon vor hundert Jahren der deutsche Physiker und Nobelpreisträger Max Planck. Er erkannte, dass Atome sich nur in festen Energiestufen befinden können. Materie und Strahlung können daher Energie nur in bestimmten Portionen austauschen: den Quanten. Immer tiefer sind seither Wissenschaftler in diese Welt vorgedrungen. Und entdeckten das merkwürdige Verhalten von Quantenobjekten, das für den gesunden Menschenverstand eine Herausforderung ist: »Ich denke, ich kann mit Sicherheit sagen, niemand versteht die Quantenmechanik «, sagte einmal der amerikanische Nobelpreisträger und Physiker Richard Feynman. Er trug als einer der ersten 1981 die Idee vor, mit Quanten zu rechnen.

Wie funktioniert das?

Aber wie könnte das Herz einer solchen Quantenmaschine aussehen? Wie funktioniert sie? Heutige herkömmliche Rechner arbeiten mit dem binären System, den Grundzahlen 0 und 1. Eine Binärziffer, also ein Bit (vom englischen Begriff binary digit) wird im klassischen Rechner durch »Strom an« oder »Strom aus«, 0 oder 1, Schwarz oder Weiß repräsentiert. Für den nächsten revolutionären Schritt, dem ultraschnellen Rechnen mit Quantencomputern, braucht es etwas Neues: sogenannte Quantenbits, kurz Qubits, die nicht nur Schwarz oder Weiß kennen, sondern auch die Grauwerte nutzen. Ein Qubit kann gleichzeitig den Wert 0 und 1 annehmen. In dieser Welt kann eine Erdbeere also gleichzeitig reif und unreif sein. Das erlaubt in Zukunft das Rechnen in parallelen Welten. Physiker nennen dieses Phänomen Überlagerung.

Schwer vorstellbar? Zweifellos, aber genau diese Eigenart der Qubits macht sie zum Objekt der Begierde der Forschung. Denn damit wächst die Rechenkapazität eines Quantencomputers ins Unermessliche. Mit zwei Qubits lassen sich im Binärsystem vier Zahlen gleichzeitig darstellen: null (00), eins (01), zwei (10) und drei (11). Im herkömmlichen Rechner können zwei Bits lediglich eine der vier Zahlen repräsentieren. Mit jedem Qubit verdoppelt sich der Zahlenraum. Mit vier Qubits könnte der Computer schon mit 16 Zahlen gleichzeitig rechnen, mit 300 Qubits wären es 2 hoch 300 – das sind mehr als es Atome im sichtbaren Universum gibt.

So weit, so beeindruckend. Doch hier tauchen die ersten Probleme für die Forscherinnen und Forscher auf: Denn Qubits sind Mimosen. Der kleinste Kontakt zur Außenwelt, einmal schief ansehen reicht, und sie verändern ihre Struktur, fallen wie ein Soufflé in sich zusammen. Demnach kann ein Lichtquant nur ein einziges Mal vollständig vermessen werden. Der Grund: Die Messung selbst verändert den Zustand des Teilchens, eine zweite Messung würde ein anderes Ergebnis liefern.

»Man versucht, zwei Dinge zusammen zu führen, die im Widerspruch stehen. Wir wollen die Überlagerungszustände nutzen und lange erhalten. Dazu muss ich sie von der Umgebung möglichst gut isolieren. Andererseits wollen wir damit arbeiten«, sagt Professor Alexander Altland, theoretischer Physiker an der Universität zu Köln.

Die enorme Power der Qubits

Aber es gibt neben der Überlagerung noch eine zweite merkwürdige Eigenart in der Welt der Quanten: die Verschränkung, wie Physiker sie nennen. Verschränkte Teilchen scheinen miteinander verbunden zu sein, selbst wenn sie weit voneinander entfernt sind. Es scheint so, als ob sie Botschaften miteinander austauschen, und zwar unabhängig von ihrer räumlichen Entfernung. Messen Physiker bei einem verschränkten Elektronenpaar den Drehimpuls eines Teilchens, also rechts herum oder links herum, ist automatisch der Drehimpuls des Partnerelektrons festgelegt – egal, ob die beiden Lichtjahre weit voneinander entfernt sind. Das versuchen Physikerinnen und Physiker sich zunutze zu machen. Denn diese Verschränkung wirkt wie ein Beschleuniger für die Effizienz der Quantenrechner. Lassen Forscherinnen und Forscher einen Qubit rechnen, verändern dadurch seinen Wert, wirkt sich das damit automatisch und sofort auf alle anderen mit ihm verschränkten Qubits aus. Die verschränkten Qubits arbeiten sozusagen im Gleichklang. In der Kombination mit dem Phänomen der Überlagerung kann der Quantenrechner ganz viele Operationen gleichzeitig ausführen, die ein herkömmlicher Rechner nacheinander erledigen muss.

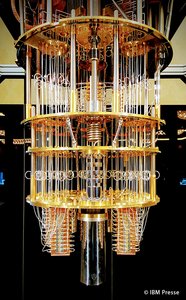

Schützen und Isolieren auf der einen Seite, kontrollieren und manipulieren auf der anderen Seite: Das ist das Kernproblem der Quantentechnologie, für das Forscherinnen und Forscher auf der ganzen Welt eine Lösung suchen. Um heute mit Qubits rechnen zu können, müssen sie von Licht und anderen Strahlungen abgeschottet werden. Zudem müssen sie auf Minus 273 Grad Celsius abgekühlt werden. Ein immenser Aufwand. Kein Wunder, dass die ersten Prototypen solcher Rechner, beispielsweise von IBM, heute noch so groß sind wie Litfaßsäulen und zweistellige Millionenbeträge kosten. Der erste Quantenrechner von IBM arbeitete im Jahr 2016 mit fünf Qubits, demnächst will IBM einen Rechner mit 50 Qubits testen. Doch je höher die Zahl der verschalteten Qubits ist, desto höher ist die Fehlerrate, desto höher der Aufwand für die Fehlerkorrektur. Zudem liefert die Skalierung der Qubits nicht automatisch mehr Rechenkraft. Altland ist deshalb skeptisch: »Ob die Fehlerkorrektur der Rechner wirklich schon gut funktioniert, weiß niemand.«

Zurzeit gibt es vereinfacht dargestellt zwei verschiedene miteinander konkurrierende Strategien, funktionierende Quantenrechner zu bauen:

1. Unternehmen wie IBM, Google und Intel setzen darauf, so viele Qubits wie möglich zusammen zu packen. Das ist jedoch schwieriger als es sich anhört. Denn die Erfahrung der Forscher ist: Wenn die Zahl der Qubits zunimmt, wird es immer schwieriger, sie in dem labilen Verschränkungszustand zu halten. Eine große Zahl von Qubits wäre nötig. Um eine echte Problemlösungsmaschine zu haben, braucht es, schätzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, vermutlich mindestens eine halbe Million Qubits. Davon sind IBM und Co noch weit entfernt.

2. Das Kölner Team und die Kolleginnen und Kollegen aus Aachen, Bonn und Jülich sowie das Unternehmen Microsoft setzen darauf, ein Qubit so perfekt wie möglich zu bauen, um sie dann miteinander zu vernetzen. »Die Grundlagen für den Microsoft-Weg wurden wesentlich in Köln und Düsseldorf mitentwickelt«, sagt Altland.

Auf der Suche nach dem Wundermaterial Wie wollen es Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schaffen, die instabilen Quanten so zu dressieren, dass sie stabil sind und nutzbar? Sie machen sich eine ziemlich geniale Idee zunutze, für die drei Wissenschaftler 2016 den Physik-Nobelpreis bekommen haben. Deren Grundidee war simpel: Was geschieht, wenn eine Welle einen Knoten erhält? »Wenn man einen Knoten in eine Welle macht, ist sie plötzlich stabil«, staunt der theoretische Physiker Altland. Der Knoten sei der Anker, den es braucht, um die Quantenmechanik dichter an den Alltag heranzuführen. Solche Knoten können in exotischen Materialien entstehen, sie erklären beispielsweise die Supraleitung und schufen Grundlagen für ein völlig neues Material: sogenannte topologische Isolatoren, deren Oberfläche Strom leitet, das Innere den Strom aber blockiert.

Aber das war bislang nur Theorie. Erst nach aufwendiger Suche fanden Forscherinnen und Forscher ein geeignetes Material, Quecksilbertellurid, den ersten topologischen Isolator. Seitdem suchen und finden sie auf der ganzen Welt solche Substanzen. Denn die haben es in sich: Sie könnten als Schalter und Speicherbausteine fungieren, die fast keinen Strom verbrauchen. Das Schöne an dieser Idee: »Gelänge es Quanteninformationen in so einem Material zu speichern, sollte sie überaus stabil sein. Sobald wir die ersten Quantenbits realisiert haben, müsste es möglich sein, sie rasch zu größeren Systemen zu verbinden. Das würde die Konstruktion eines Quantenrechners enorm vereinfachen«, sagt Altland.

Damit könnten sie ein Element sein für die Verbindung des perfekten Qubits und damit die Basis für einen revolutionären Quantenrechner. Daran arbeiten auch die Forscherinnen und Forscher des Kölner, Aachener, Bonner und Jülicher Cluster ML4Q. Doch noch ist das Wundermaterial nicht gefunden, jedes Material, das sie bisher gefunden haben, hat Vor- und Nachteile.

Auch deshalb ist der Physiker Altland angesichts vieler vollmundiger Versprechungen, welche Probleme Quantenrechner schon bald lösen sollen, noch skeptisch: »Vor uns stehen noch große technische Herausforderungen.« Löst die Wissenschaft diese, glaubt Altland an eine »nicht absehbare Welle der Kreativität« in der Quantentechnologie.