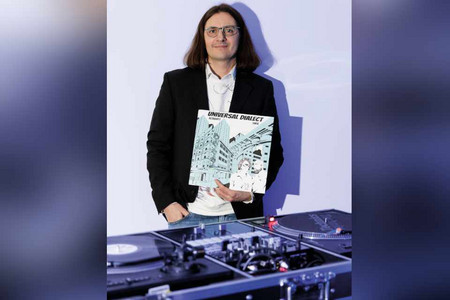

Jeder kennt sie, jeder hat sie: Dinge, die unter den vielen Gegenständen, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben, einen besonderen Stellenwert haben. Oliver Kautny, Professor für Musikpädagogik und Leiter des Cologne Hip Hop Institute, über eine LP und ein Buch des Kölners Retrogott aka Kurt Tallert.

Als Musikpädagoge fühle ich mich auf eine besondere Weise ›beschenkt‹: Das, was mir so viel bedeutet, ist ebenso der Fokus meines Berufes: die Musik!

Rap-Musik lernte ich erst relativ spät kennen. Meine musikalische Biographie war zunächst durch Klassik, Neue Musik, Jazz oder Progressive Rock geprägt. Und dann lernte ich Rap und seine faszinierenden Rhythmen und Reime kennen, die im New York der 1970er ihren Anfang nahmen.

Ein Künstler, der in Deutschland zu den Besten seiner Zunft gehört, ist der Kölner Produzent und Rapper Retrogott. Kluge, gesellschaftskritische Texte, groovige Rhythmen, komplexe musikalische Arrangements gespickt mit Zitaten aus Jazz, Funk, Soul und HipHop – das sind die Grundzutaten seiner Musik.

Die LP Universal Dialect (2023) ist insofern etwas Besonderes, weil Retrogott hier mit dem New Yorker Rapper Fokis gemeinsam ein sehr jazzig klingendes Album aufgenommen hat. Beide beschwören gemeinsam die Werte der sozialkritischen HipHop-Kultur, die Menschen unterschiedlichster Herkünfte miteinander verbinden und allen ein Stück kulturelle Heimat schenken kann. Übrigens hat Retrogott genau in dem DJing-Lab, in dem ich hier stehe, bereits Studierenden der Universität seine Vision einer Hip- Hop-Kultur in Seminaren und Workshops nähergebracht.

Unter seinem bürgerlichen Namen ist Kurt Tallert mittlerweile auch ein bekannter Schriftsteller. Das Buch Spur und Abweg (2024) ist die Biographie seines jüdischen Vaters, der in der NS-Zeit dem KZ nur knapp entkam. Während der Entstehung dieses Buches haben Kurt Tallert und ich uns auf vielen Spaziergängen über unsere Familienhistorien zwischen 1933 und 1945 unterhalten, die nicht gegensätzlicher hätten sein können. Insofern ist für mich Tallerts Kunst nicht nur ästhetischer Genuß, sondern auch ethische Verpflichtung – heute mehr denn je!